中国纺织工程学会棉纺织专业委员会 李妙福、苏馨逸

0 引言

自1995年第一台国产清梳联试制成功以来,我国清梳联技术有长足的发展,据不完全统汁,目前清梳联生产线占全国清梳设备的25%左右。与此同时,清梳联工艺研究也行了很快的进展,它突破了片画追求高速度、高开松、高除杂的现象,初步总结出清梳联工艺的矛盾和规律,并提出了开松、棉结、杂质、短绒兼顾的原则。现根据各地的经验进行归纳、总结。

1 清梳联工艺的矛盾和规律

要研究分析清梳联设备组合和工艺配置的合理性,首先要了解和遵循清梳联的“一组矛盾和三个规律”。近几年来经过不断探索、总结,对清梳联的矛盾和规律有了—个比较清晰的认识。

1.1 一组矛盾

主要指清棉开松度、除杂效率、棉结增长率和短绒增长率之间的关系。北京纺织工程学会1993年对北京4条引进清梳联的开松度、除杂效率、短就是除杂效率越高,开松度越好,则棉结和短绒的增长率越高。它们是一组密切关联的矛盾。

1.2 三个规律

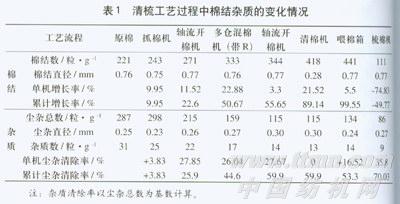

1.2.1 开清棉工艺流程越长、除杂越好,棉结增长越多 原北京第三棉纺织厂AFIS纤维检测仪对原棉经过清梳设备后的棉结、杂质变化进行测定(表1)。

从表1可看出以下规律:

1)棉结在开清棉过程中足逐步递增的,而尘杂是逐步递减的,特别是清棉机的握持打击使棉结急剧增加;

2)开清棉工序设备配置愈多,即流程愈长,棉结产生的机会愈多,而尘杂减少的机会也愈多;

3)经梳棉机梳理后,棉结杂质都有明显降低去除率在80%以上。

1.2.2开清部件速度越高,短绒、棉结增长越多

过去由于过分强调开清棉工艺的开松度和除杂作用,所以各机的开清部件速度比较高,但是带来棉结、短绒的高增长(表2)。

1.2.3清、梳除杂效率有互补性

我们在总结清梳联经验时,发现清、梳除杂效率有互补性,如北京纺织工程学会1993年的测试和统计资料显示A型工艺清棉除杂效率为68%,而梳棉除杂效率为28.8%,清梳总除杂效率为96.8%;D型工艺清棉除杂效率为32.03%,梳棉除杂效率则为63.57%,清梳总除杂效率也达到95.6%。

据此,我们可以看到,过去为达到开清棉的开松度、除杂效率指标而提高开清邮件的速度和锯齿加密等,不一定能取得好的效果,而更应该探讨清梳除杂合理分工的问题,以便全面地改善和提高生条及成纱质量。

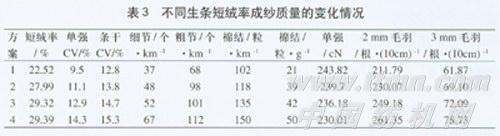

1.3清梳工艺和设备的核心是保持纤维原有的特性不受或少受损害

从整体看,棉结、杂质的去除在清梳工艺中有互补性,但短绒经梳棉工序后不减反增,所以从整个设备、工艺、质量要求来看,清梳联的上要矛盾足短绒,而短绒又是影响成纱质量的主要因素,河南南阳纺织集团的试验结果(表3)充分说明了这点。

从表3可看出,生条短绒含量的高低,直接影响成纱质量。短绒越多,成纱疵点就越多。短绒多不利于并条对纤维运动的有效控制,不利于控制浮游纤维,不利于提高纤维伸直平行度,不利于粗纱内在结构质量,从而造成细纱牵伸及摩擦力界不稳定,条干差,粗节、细节、棉结量增大,强力差异大,成纱毛羽多。因此,如何保持纤维原有的特性不受或少受损害,也即减少纤维损伤、少增短绒足清梳工艺的核心,是一个综合性的系统课题。

2 清梳联工艺若干问题

要用好清梳联,不外乎设备、工艺和管理等3个方面。根据各地经验,可概括为1个基础、2个要点、6条措施,现探讨如下。

2.1 一个基础——选好设备

当今清梳联设备众多,选好设备足首要任务。

2002年北京纺机展展出了10条清梳联生产线的设备或样本,基本分为3种模式:

1)往复抓棉机一单轴流开棉机一多仓混棉机一精清棉机一梳棉机,分别由瑞士Rieter(立达)和青岛宏大纺机公司展出;

2)往复抓棉机一轴流开棉机一多仓混棉机一三刺辊清棉机一梳棉机,分别由德国Trutzschler(特吕茨勒)、意大利Marzoli(马佐里)、英国Crosrol(克罗斯罗尔)、台湾王田和郑州宏大纺机等5家公司展出;

3)往复抓棉机一单轴流开棉机--多仓混棉机--第一清棉机--第二清棉机--梳棉机,江苏金坛纺机和台湾明正公司各有展出。

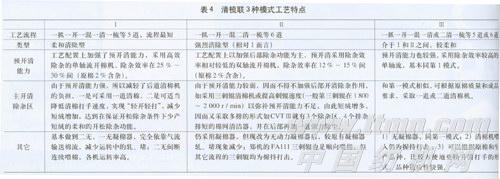

3种模式的前部配置基本为一抓一开一混(其中Crosrol为先混后开),只是机台性能不尽相同;主要不同在后部精清棉机的形式。3种模式的工艺特性见表4。

综合以上情况并结合清梳联的矛盾、规律和少产短绒的要求来衡量,第一种模式,即以预开清能力强的单轴流和工艺上短流程的柔和清除型为好。

但从各地使用的实际情况分析,3种模式都有其优点和特长:第一种模式以纺中高支普梳、精梳纱即9.7~19.4tex(Ne 30~60)为好,如安庆棉纺厂、德州棉纺厂都采用此模式,并取得较好效果;第二种模式用在含杂较高的原棉时或者粗支纱时较合适;而第三种模式则应变能力强,流程可长可短,如用一道清棉并采用梳针打手则可适用于长绒棉品种,同时对规模不大、翻改品种较多的企业也较适宜。

2.2 两个要点

根据清梳联的矛盾和规律,我们要把握以下两个要点。

2.2.1处理好一组矛盾,做到棉结、杂质、短绒兼顾

开松、除杂是开清棉的一个主要功能,除杂效率也I是开清棉的一个重要指标,但除杂效率、开松度与棉结、短绒又是一组密切相关的矛盾。处理好这组矛盾的要点是要克服片面追求清棉开松度和除杂效率的倾向,做到棉结、杂质、短绒兼顾。

具体到清棉除杂效率掌握多少为宜,总结各地经验可概括为:

1)首先要满足成纱质量指标、用户需求以及后道工序对原纱的要求;

2)要控制棉结、短绒增长率,一般情况下筵棉比原棉的棉结增长率控制在80%以下,最高不超过100%,同时筵棉比原棉的短绒增长率最高不超过1%,力求做到不增长或负增长;

3)根据原棉含杂情况调整清棉工艺。

贯彻以上指导思想,就可以在保证或满足成纱质量要求下达到除杂效率恰当而棉结、短绒增长少的目的。如德州棉纺厂生产的CJ 14.6tex和CJ18.2tex,原棉含杂L03%时,采用单轴流FAl05打手速度500r/min,清棉机FA116刺辊速度降到320r/min(一般为500~600r/min)。用AFIS仪器检验,筵棉比原棉的棉结增加59.2%,带籽壳棉结增加18.4%,尘杂降低43.5%,16mm以下的短绒,根数法增加1.5个百分点,重量法增加0.43个百分点,取得较好效果。

2.2.2除杂要合理分工

清梳除杂合理分工,就是对除杂要系统考虑,该在清棉去除的别留给梳棉,该在梳棉排除的别交给清花,以达到最佳效果。

现在整个清梳联在短流程后仅3个开清点,即开棉、清棉、梳棉等3处,所以现在提出的合理分工既包括清梳之间,也包括开棉、清棉、梳棉三者之间的分工。

从形态上说,三者的除杂要求是开棉除大杂,清棉除中杂,梳棉除小杂,目前界定大、中、小杂的标准尚没有。因此现在说的除杂合理分工只能根据实践经验来探讨。所谓除杂合理分工,实质上就是清梳之间的除杂分配。根据常年积累的经验,提出不论原棉含杂多少,控制清梳联中筵棉含杂在1%~1.1%以内的要求,即不要因追求筵棉含杂过低而损伤纤维,多出短绒。

我们再来验证北京纺织工程学会4种工艺中D型工艺。该工艺除杂效率为4种工艺中最低的,仅32.03%,但该工艺使用原棉含杂率为1.26%,则筵棉含杂率为1.26 X (1—32.03%)=0.857%,低于1%是可行合理的。D型工艺的成纱质量也达到乌斯特89公报25%水平,并且单强不匀是4种工艺中最好的。

实际生产中,掌握清棉总除杂效率应比最低除杂稍高,一般以增加5%左右为宜。

为了提高预开清能力,实现柔和清除、降低短绒增长率,对开清棉内部的除杂分配也应关注,一般开棉、清棉之间除杂分配以1:l为宜,即当开清棉总除杂效率为50%时,开棉机的除杂效率以不低丁25%为宜。

2.3 六条措施

2.3.1重视第一道工序,做到轻抓、细抓、抓小、抓全、抓匀

要除杂好、混合均匀,首要条件在于开松好、棉束小,所以要重视第一道工序。

1)轻抓。据工厂实践经验,抓辊速度和短绒增长成正比,如生条短绒率(<16mm)在抓棉辊速度1 565r/min时为20.9%,降到1 340r/min时为19.72%,下降了1.18个百分点,所以要轻抓。现在一般已从1 600r/min降到1 250r/min左右,但有的企业如江西江纺有限公司降到650r/min。所以进一步降低抓棉辊速度,实现轻抓的潜力还不小。尤其2 300mm幅宽的抓臂,完全可以降到1 000r/min以下。

2)抓全。就是瞬时抓的成分要多、要全。首先要十分注意做好棉包的排包图,即使小单元混棉也要如此。力求抓棉机在任何区段抓棉时,其所抓取的成份能接近配棉表的平均成份。第二就是采用宽幅抓臂,幅宽2 300mm:的一次可抓取成份为3~5个,而l 700mm的只有2—4个。另外宽幅抓臂在单量不变情况下还可做到精细抓棉和轻抓少伤纤维。