美国农业部分析认为,和棉花补贴政策相比,中国未来将如何处置2011-2013年收储的棉花目前还不明确,但从维持这些库存所需要付出的巨额成本来看,中国的库存将会大幅减少,但这有一个前提,就是中国必须改变2011-2013年的棉花进口政策和抛储政策,因为无论是维持还是消化这些库存,政府都需要付出巨额的财政支出。中国消化储备棉的进度越快、力度越大,对全球其他地区棉花价格的负面影响就越大。

由于中国收储价格很高,而抛储的价格会大大降低,因此必然会产生巨额财政损失。如果按2013年的价格抛储800万吨,财政将损失超过60亿美元。如果国际棉价下跌10%,损失将立刻增加到80亿美元。从另一方面看,抛储后库存成本降低也会增加一定的利息收入。除了1200万吨的储备棉每年存储所需要的20亿美元成本以外,库存成本还包括中国农业发展银行的贷款成本和品质等级下降带来的价值损失。和不抛储相比(将1200万吨库存维持到2019年),消化掉800万吨库存所减少的成本可能导致财政存款增加50亿到80亿美元。

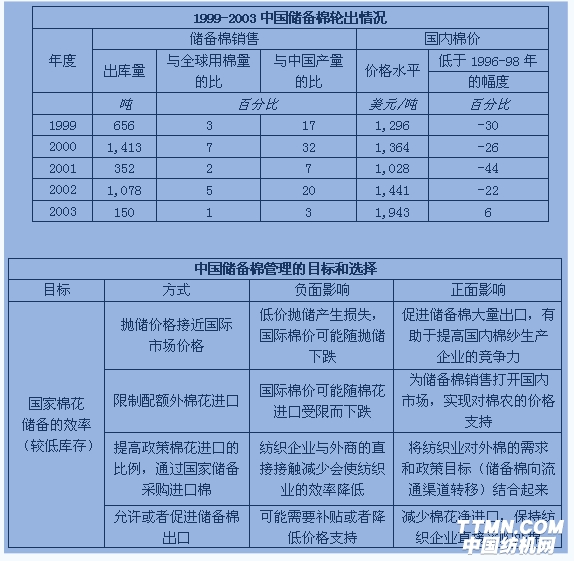

中国10多年前的抛储或许可以为中国消化当前的库存提供指引。上一次中国的棉花储备在1999年达到高点,库存消费比高达140%,但2004年就下降到了48%。这段时间全球和中国的棉花价格大大低于1996-1998年收储时期的水平。中央财政资金用于抵消价差(2001年的价差曾高达44%)。当时,中国在5年多的时间里总共消化了370万吨储备棉,抛储高峰期相当于全球一年消费量的7%。尽管那次抛储的时间长达5年多,但还是给中国棉花进口、国内棉花价格和国际棉花价格带来了下跌的压力。美国在上世纪60年代的库存下降也算是前车之鉴了。当时美国花了大约6年的时间使库存消费比从1965年的135%下降到后来32%的平均水平。

根据中国去库存的成本控制,棉花进口和库存管理需要协调一致,这里包括:

1. 制定棉花收获期的收储价格和启动收储的条件

2. 棉花进口管理:降低滑准税税率水平,减少发放加工贸易配额,考虑是否通过政府采购再次提高进口棉在储备棉中的比例

3. 为财政损失提供资金支持,接受比2011-2013年3250美元/吨的平均收储价低的抛储价

4. 决定每年的抛储数量

中国对国产棉的收储可能会继续,以降低储备棉的平均库龄、减少储备棉降等降级的情况、并控制年度交替期的价格波动。在长期的库存消化过程中,收获期的棉花收储将促进收获期结束后的更大数量的抛储。假设中国政府收获期的收储价和上年度的抛储价一致,这些额外的成交不会使储备棉管理成本大量增加。作为一种选择,这样做可能会通过用较高的价格收购、保证纺织企业买到价格相对有竞争力的棉花来为中国棉农提供支持。

[1][2]下一页>>